TOCのUDE、クラウド(対立解消図)で問題の本質を読み解くトレーニング

TOC(制約の理論)の問題解決フレームワークは思考プロセス(TP:Thinking Process)とも言われます。

その中でも対立解消図(クラウド;Cloud)は、組織で起こっている問題を客観的に、正確に、シンプルに、そして思い込みを排除して捉えることが出来るツールとして活用されています。

実際に起こっていることを、思い込みを排除して、鏡に映すように問題を表現することが出来ることで、小さな子供の感受性を育てることも意識して、TOCfe、つまりTOC for education の形での活用も進んでいます。

自分の意見を入れるのではなく、あくまで起こっていることを冷静に、客観的に、自分の意見ではなく、正確に映し出すツールなのです。

TOC(制約の理論)の問題解決フレームワークでは、まずは、組織内で起こっている様々な問題の根本原因、言い換えるとボトルネックを見つけるところから始まりますが、この問題の根本原因、ボトルネックを見つけるのに活躍するのがクラウド(対立解消図)です。

思考力のトレーニングに使えるクラウド(対立解消図)

さて本記事は、クラウド(対立解消図)が問題の本質を読み解くことが出来るツールであることを皆様に伝えることを目的としています。

子供のための教育ツール(TOC for education)にもなっていることから、考え方を発展させることが出来るツールだと予想が付きますよね。

TOC(制約の理論)が、思考プロセスと言われる所以は、クラウド(対立解消図)の有用性からも理解できると思います。

思い込みと自分の意見と事実

最初にお話ししておくと、クラウド(対立解消図)を作る難しさは、自分の中にある「思い込み」を排除できるかどうか、ということが一つ。そしてもう一つが、問題の本質を見抜くときに、自分の意見、想いを排除できるかどうか、ということです。

人間は、思い込みの塊と言ってもいいかもしれません。

みんな、自分の意見を頭の中に自然に持っています。

組織で起きている問題の本質を見抜くときに、自分の意見や思い込みは大いに邪魔になります。

「客観的に」ということが問題を捉える重要なポイントです。

これからクラウドを使って問題の本質を読み解くトレーニングを体験いただきますが、「自分の意見」、「思い込み」を排除するためのトレーニングと言い換えてもいいかもしれません。

クラウド(対立解消図)は、すべて「事実」ベースです。

情報ソースによっては、事実と断定できない場合もありますが、少なくともその時点で「事実」と考えられるものがベースになります。

「事実」「仮説」「意見」という分類で考えると、「意見」は排除する。「事実」を探す。「仮説」は状況に応じて利用する。ということになります。

では、クラウド(対立解消図)での思考トレーニングをお楽しみください。

UDEとクラウド(対立解消図)

TOC(制約の理論)で問題の本質を捉えるときに、キーとなるのは、UDE(Undesirable Effect)とクラウド(対立解消図)の2つになります。

UDEは、望ましくない事象ということで、簡単にいうと、組織内で起こっている悪い症状、つまり問題点ということです。

問題を捉えるのですから、まずは「何が問題なのか」ということを捉えます。それがUDEです。

ここで、一つ重要な約束ごとがあります。

UDEは、文章として表現してください。

つまり、「XXがXXする」というように必ず動詞(述語)を含めるようにしてください。

組織の問題というと、例えば「収益の減少」とか「クレームの多発」のように、名詞句になった言葉で言い表せることが多いのですが、ここは敢えて文章に変換します。たとえば「収益が減少している」とか「クレームが多発している」ということです。

どっちでもいいじゃないか、と思うかもしれませんが、文章化することで曖昧さをなくすことが出来るので、ここはルールと割り切って、必ず守るようにしてください。

このルールはUDEだけでなく、この後説明するクラウド(対立解消図)のすべての要素にも当てはまると認識してください。

すなわち、UDE、クラウドともに、すべての要素は文章で記述するということを、まず認識してください。

クラウドのトレーニングを始めると、いくらこのことを強調していても、ルールを守らない人が必ず出てきます。

遠回りになりますので、まずはこのルールを徹底してください。

起こっていることから重要なUDEを選択する

組織内では、様々な問題、悪い症状が起こっています。

TOCの問題解決フレームワークでは、組織で起きているすべての問題、悪い症状を取り出して解析します。

しかし、今回のトレーニングでは、一つの状況に対して、一つのUDEを選定します。

もっとも大事だと思うUDEを選択してください。

また、通常、組織内の問題解決する場合は、主人公はいつでも自分たちです。

自分たちの組織起きている自分だちの問題を自分たちで解決していきます。

しかし、今回の演習は、一般に公開されているネット記事などから、問題の本質を読み解くトレーニングを行います。

なので、UDEを選択する際に、「誰の立場」でみた問題なのか、誰の立場で解決したいのかをUDEといっしょに選定します。

クラウド(対立解消図)の作り方

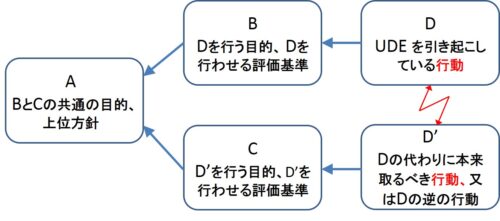

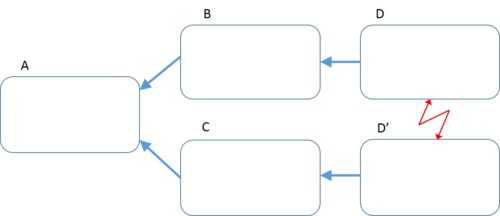

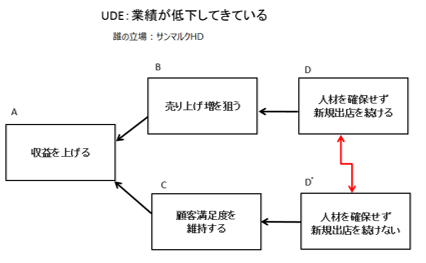

クラウドは、下図のような5つの箱で出来ています。

DとD'(Dプライムと読む)は、組織内の人や組織そのものの行動、アクションとなります。

その中で、Dは、UDEを引き起こす原因となる行動です。

そしてD'は、Dと真反対の行動になります。基本的にはDとD'は真逆の行動、ないしはDとD'が両立しない行動になります。

DはUDEと密接な関係で見つけていくものですが、D'はDが決まったら、そこから反対の行動を選びます。

そして、BはDを行う目的、CはD'を行う目的です。

BとCが決まったら、BとCの共通の目的を考えます。そしてそれがAになります。

わかりやすく説明すると、Aは組織が達成すべきハイレベルな目的、たとえば組織トップの経営方針のようなものになります。

そして、BとCは、Aという経営レベルの目的を達成するための第二レベルの中間目的になります。

Aという大目的を達成するためには、BとCという中間目的の両方を達成しなければならない、というものです。

別の言い方をすると、Aという組織の大目的を達成するための、評価基準がBとCということです。

そして、ここが重要なのですが、Bの目的を果たすためのDという行動と、Cの目的を果たすためのD'という行動が、同時に出来ないということなのです。

Aという大きな目的を達成したい。そのためにBとCの両方を達成したい。しかし、BとCを達成するための行動DとD'がコンフリクトしている、といことなのです。

問題、つまりUDEは、DとD'という相反する2つの行動を同時に実行できず、しかたなくDを選択したことで、D'を実行できなことが原因で問題が起きた、という解析をするわけです。

クラウドのロジック検証

クラウドの作成が出来たら、クラウドがルールを守って正しいロジックで出来ているかを検証します。

ロジックに違和感がなければ、クラウドは正しく書けているということになります。

クラウドの検証は声を出して、自分で読み上げていくことで、ロジックの繋がりに問題がないかを自己チェックしていきます。

次のような順序で読み合せます。

- Aであるためには、Bでなければならない

- Bであるためには、Dしなければならない

- Aであるためには、Cでなければならない

- Cであるためには、D'しなければならない

- DとD'は両立できない

5つの文章を音読して、ロジック・チェックをしましょう。

クラウドの作り方は、岸良裕司著「考える力をつける3つの道具」でわかりやすく解説されています。

また、別記事「開発組織の問題を構造化(第二回:クラウド)」でも説明しています。

クラウド作成演習

ここから実際にクラウド(対立解消図)を作成してみましょう。

これまでクライアント企業でのクラウド作成トレーニングをやってきて、受講生の方々の回答例、それに対する私の添削内容があります。

皆さん自身が実際にクラウドを作成していただいて、そのあと、答え合わせの内容を参照して、自身へのフィードバックと捉えることでご自身の回答を修正していってください。

他の人の回答、その回答への講師のフィードバックを見ることで、なるほどと思うことがあると思います。

演習のルール、進め方

まず、課題としてネット記事の抜粋を掲載します。

その記事を読んで、そこで起きている問題をクラウドで表演するトレーニングになります。

記事には場合によって複数の問題がある場合があります。

その中で重要だと思うものを一つ選んでください。

そしてその問題をUDEとして、文章で表現してください。

そして、その問題(UDE)は記事の中の誰にとっての問題なのか、誰が解決すべき問題なのかを考えます。

まずはここで、UDEは何か、誰の立場かというのを回答してください。

次に、そのUDEのクラウド(対立解消図)を作成します。

A、B、C、D、D'という5項目をこれらも文章で表現します。

ご自身のノートに下記のようなクラウドの図を作って、文字で埋めていただいてもいいし、

- A

- B

- C

- D

- D'

という書き方でもかまいません。

ご自身での回答が出来たら、次に回答例、回答例に対する添削結果、そして講師の回答例を見て、ご自身のものと比べてみて考察してください。

考察の結果を次の課題を回答する際に活かすようにしてください。

回答サンプル

クラウド演習No.1

課題No.1

絶好調だったサンマルクHDが急失速「既存店の苦戦」などが背景に

- サンマルクHDが14日、2018年3月期の通期業績計画を下方修正した

- 理由の1つは既存店の苦戦で、既存店売り上げは前期比2.5%減の見通し

- 出店計画の大幅な遅れも一因で、賃料高騰や人手不足が響いた

絶好調だったサンマルクが急失速した理由

拡大路線をひた走ってきたサンマルクホールディングス(HD)に“異変”が起きている。

同社はカフェ「サンマルクカフェ」やベーカリーレストラン「サンマルク」を柱に事業を展開し、前2017年3月期まで4期連続で最高純益を更新するなど好調な業績を維持してきた。

ところが、11月14日、今2018年3月期の通期業績計画を下方修正した。期初時点では売上高718億円(前期比6.4%増)、純利益47億円(同6.0%増)と、過去最高純益を達成する計画だった。

人手不足で接客ができない店舗も

今回の修正計画では売上高692億円(同2.5%増)と増収を維持するものの、純利益が36億円(同16.9%減)と、一転して大幅減益の見通しとなった。15日に行われた決算説明会の席上で、サンマルクHDの綱嶋耕二専務は「急な好転は望めない」とうなだれた。

チョコレート入りのクロワッサン「チョコクロ」が若い男女に支持されるなど、固定ファンの多いサンマルクHDの業績にブレーキがかかった理由はいくつかある。

1つ目は既存店の苦戦だ。当初は通期で前期並みと見込んでいた既存店売り上げが、今回の修正で前期比2.5%減の見通しとなった。

上期(2017年4~9月期)の立地別の状況を見ると、駅ビル内店舗などは前期比1~2%減で推移。ショッピングセンター内店舗は5~6%減、郊外型店舗も5%減と落ち込んだ。綱嶋専務は「顧客の節約志向の流れが続いている」と、個人消費が本格回復に至っていないことが既存店不調の要因だと説明する。

外食業界全体の人手不足を受け、十分な人材を集めることができなかったことも痛い。一部店舗では、満足いく接客ができずに来店客が帰ってしまうケースも散見された。

もう1つの理由は、出店計画の大幅な遅れだ。サンマルクHDはこれまで、積極出店を成長の原動力としてきた。2015年3月期は94店舗、2016年3月期は93店舗と高い水準で出店を続けた。

だが、2017年3月期は68店舗とペースダウン。今2018年3月期も期初時点では86店舗の出店を計画していたが、「現実的にはこの数字は無理」(綱嶋専務)と判断し、63店舗へと修正。駅ビルや駅内への出店を目指したが、賃料高騰で条件の折り合わないケースが多発したほか、十分な人材を確保できていないことも響いた。

社長の復帰時期は先送り

こうした結果、前期までの新店効果で増収はキープするものの、十分な売り上げが確保できないことに加え、じわじわ上昇する人件費などの負担増を補えない構図となった。

サンマルクHDはこれまでにも大幅減益の局面はあった。しかし、今回の減益見通しの背景にはある“特別な事情”が存在する。経営トップの不在だ。

実質的な創業者であり、1989年の創業から30年弱で全国的なチェーン店へと押し上げた片山直之社長(59)が病気を患い、現在も自宅療養を続けている。メールなどで経営数値や幹部社員の日報などをチェックし、会社にも時折顔を出してはいるという。

当初は下期(2017年10月~2018年3月)に本格復帰する予定だったが、今回の決算発表で2019年3月期中の復帰へと遅れることが発表された。綱嶋専務は「順調に回復しているが、完全に戻れるように万全を期す」と強調する。

会社側は「片山社長の病気が出店計画に影響していることはない」と主張するが、店舗開発や商品開発を中心となって進めてきた片山社長の不在による影響は小さくないはずだ。牽引役不在のこの局面をどう乗り切るのか。サンマルクHDの底力が試されている。

出展:livedoor NEWS

受講者回答例と講師コメント

1.Aさん

UDE:既存店の売り上げが低下している

誰の立場:経営陣

クラウド:

- D:人手を減らす

- B:コスト削減

- A:儲けを増やす

- C:接客能力向上

- D':人手を増やす

講師コメント:

コスト削減と接客の質のジレンマと捉えたわけですね。ジレンマを捉える構図はいいと思います。

ただし、クラウドの作法として、まず、BとCを文章で書いてください。B、Cが文章になっていると仮定すれば、クラウドのロジックは通っているのですが、記事では、サンマルクが意図して人手が減ったわけではなく、新規出店での売り上げ増に頼っていたことで、人件費の高騰や出店のスピードに人材確保が追い付かなかったというところをどう表現するかですね。

2.Bさん

UDE:客が減り、利益が落ちている / 打開案が無い

誰の立場:経営者

クラウド:

- D:人を増やす

- B:サービスの質が向上する

- A:客が増える

- C:集客力が向上する

- D':店舗数を増やす

講師コメント:

UDEを起こしている行動がDに入るのですが、人を増やすという行動が出来なくて、サービスの質が落ちたという流れではないでしょうか?Cの集客力というのが、言葉の使い方ですが、各店舗の集客力を増やすことを意味するようば気がしますが、記事中の店舗数を増やすのは、全国での顧客数を増やす一方で、店舗当たりのい集客が落ちていて、結果として全体で伸び悩むということが起こっていますよね。B-DのラインとC-D'のラインが対立になっていないかもしれません。

3.Cさん

UDE:既存店でリピーターが確保できない

誰の立場:店舗経営陣

クラウド:

- D:顧客が満足する接客の教育が満足に行えない

- B:メニューが多く作業が多い

- A:顧客に満足してもらい売り上げを確保する

- C:従業員の接客サービスのレベルを向上させる

- D':顧客が満足する接客を従業員に教育する

講師コメント:

記事の行間を読もうとして苦労したようですね。まず、この問題を引き起こしている、経営陣の行動を考えてみましょう。

大きな視点で考えると、経営陣は新規店舗の出店によって売り上げを上げてきた過去の成功にこだわって、環境の変化や人材確保が追い付かないのに、今までのように出店数を上げることに注力しすぎて、結果的に伸び悩んでいるということですよね。

4.Dさん

UDE:前年より利益が少なくなった

誰の立場:経営陣

クラウド:

- D:「チョコクロ」が売れる

- B:新規店舗を出店する

- A:利益を増やす

- C:既存店で売上を伸ばす

- D':新製品が売れる

講師コメント:

BとCのジレンマのとらえ方はOKです。DとD'は誰かの「行動」です。・・・が売れる、というのは行動ではないですよね。状態でしょうか。なので、B-D、C-D'がつながりません。UDEを引き起こしている行動から考えてみましょう。

4.Eさん

UDE:大幅な減益になっている

誰の立場:経営陣

クラウド:

- D:人材を積極的に採用しない

- B:人件費を抑える

- A:会社を存続する

- C:サービスの質を維持し、新店舗を出店する

- D':人材を積極的に採用する

講師コメント:

人件費とサービスの質のジレンマというとらえ方はとてもいいです。Chは、サービスの質を維持する、だけでいいですね。出店するを入れると2つの文になってしまいます。それ以外は、クラウドのロジックとしても通っていると思います。

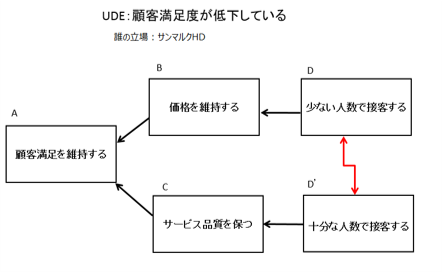

講師の回答例

UDE:業績が下向いてきている

誰の立場:サンマルクHD

クラウド:

- D:少ない人数で接客する

- B:価格を維持する

- A:顧客満足を維持する

- C:サービス品質を保つ

- D':十分な人数で接客する

コメント:

この記事からはいくつかのジレンマが読み取れますが、例えば新規出店を繰り返すことで売上が右肩上がりであった成功体験を振り切れずに、既存店を大事にすることよりも新機出展を続けたことによる課題という見方がひとつ。もう一つは人件費の高騰で、価格を維持するために十分な人員を確保してこなかったことからサービスの質が少しずつ低下したことの影響という見方が出来ます。

最初の課題なので、クラウドの解き方を少し説明しておきます。

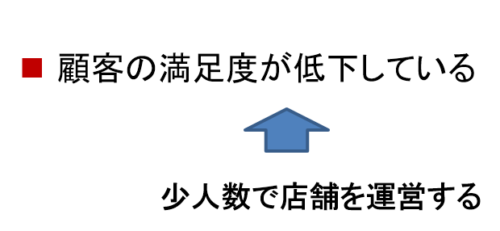

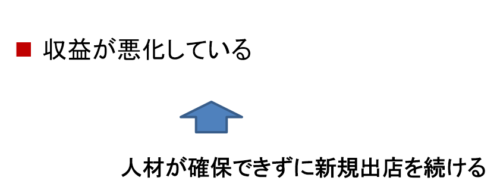

登場人物とその行動の整理

綱島専務

- 通期業績の下方修正を行った

- 急な業績回復は見込めないとうなだれた

サンマルクHD

- 十分な人材を集められない→人数を減らして店舗を運営する

- その結果、顧客満足の低下を招く

- 新規出店による売り上げ増を狙って計画を立てる

- 新規出店が思うように進まずに、出店数を下方修正する

- 新規出店数での打ち上げ増を確保する

- 人件費増等により収益悪化を招いている

片山社長

- 病気で自宅療養を続けている

- メール等で会社の状況をチェックしている

起こっている悪い現象(UDE)

- 収益が悪化している

- 顧客の節約志向で、顧客来店数が伸びていない

- 顧客満足の低下が一部で表れている

- 賃料の高騰で新規出店が思うように進まない

など

UDEと行動を結びつける

クラウドを作る(例)

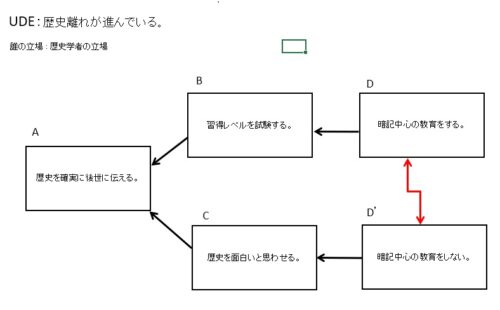

クラウド演習No.2

課題No.2

頭がいいのに仕事ができない人の「思考の癖」

よくない「思考の癖」が染み付いていないか?

私たちの多くには、知らず知らずのうちに染み付いた、以下のような思考の癖がある。

①何ごとであれ、まず「できない」と否定的に考える癖

②状況分析に終始して新たな提案を出さない評論家型になる癖

③リスクをとらず予定調和で終わらせる癖

変化が激しく乗り越えていくのが難しい時代では、このような癖をそのままにしていては、悲観的になるばかりで灯りは見えてこない。山積みの問題を前に、否定的に考えて状況を細かく分析していたら、発想の幅は狭くなり、すべてのことに関して可能性は低く見えてくる。だからこそ、今、発想を変えよう。

よくない「思考の癖」を捨てて、否定から肯定へと思考スタイルを切り替えよう。大切なのは「問題は山積み」「状況は厳しい」ではなく、「だから、どうするのか?」ということだ。「だから、どうする?」――その問いへの私の答えは、「必ずできる」という前提で考えることである。

「必ずできる」と信じて考え抜き、フットワークよく行動し、そうすること自体を面白がる。これこそ今私たちが置かれている難しい状況を打破する方法だ。悲観的な否定や前例主義とは正反対の思考が、個人にも組織にも求められている。

どんな仕事もひととおりきちんとこなす「外さない社員」や、「あの人に任せておけば安心だ」と上司に言われる「ソツがない社員」は、必要な情報を集めてくるのがうまい。さらに彼らには状況を把握する能力もあり、分析も得意だ。

だから課題を目にしたときに、次のようになりがちだ。

「この事業の問題点は○○ですね。さらに××も弱いと思います。そして今、市場はこういう状況ですから、この販売プランでは計画どおりの売り上げも利益率も難しいでしょう……」

かように「アラ探しの達人」、もしくはぜんぶ他人事の「評論家」になってしまうのだ。

彼らの指摘する問題点や弱点はたいてい当たっているし、情報の読みも的確だ。提案されたプランに対する分析も優れていることが多い。

しかし、ビジネスは間違い探しのテストではない。

ビジネスの世界ではそもそも、考えるのは行動するためだ。行動につながらない「賢さ」はビジネスにおいては武器にはならない。

私自身のキャリアを振り返ると、コンサルタントも同じ罠(わな)に陥りやすいと感じる。徹底的に論理的に考えると、矛盾が見つかりやすいので、そこを指摘したくなるのである。「この事業計画はここがおかしい」「この事業モデルは黒字化しません」といった具合に、問題抽出に走ってしまう。どれも正しい指摘だが、これだけではクライアントは満足しないし、どう動いていいかわからないだろう。

「必ずできる」ためには、分析や否定だけに留まってしまう思考の癖をなくすことが大切だ。

「予定調和」には限界がある

大きな組織の中には、暗黙のうちに「落としどころ」がある。

これを見つけるのは「外さない人」や「ソツがない人」の得意技であり、前例に基づいた判断基準をもとに、「この案ややり方だったらいいだろう」という答えを導き出す。

「前期に出した販売プラン自体はOKが出たが、予算を削るように言われた。だから今回は、似たような販売プランで予算を抑えたものをつくろう」という具合だ。

難しいことにチャレンジもしていないし、斬新なアイデアも含まれていないが、提案の内容には誰も反対する理由がない。無難な答えなので、すんなり承認されがちだ。

予定どおりにそれなりの成果は出るので「なかなかうまく仕上げたね」という評価になる。だが、出るのはそれなりの成果にすぎない。これが予定調和の限界だ。

波風を立てず、調和を重視し、リスク回避に終始する思考は「必ずできる」思考とは正反対のものである。

似たことを同じようにこなすルーティンなら、予定調和は悪くない。だが、仕事のすべてがルーティンであるはずもない。ことに変化が激しく競争も厳しい環境の中で勝ち残り、成長していくためには、ルーティンをはるかに超えた改革や難題解決が不可欠だ。

実際に多くのビジネスパーソンは今、「これまで以上に高い目標を達成しなければいけない」「長年解決が難しかった問題を解決しなければならなくなった」という事態に直面しており、新たな解を求める状況に置かれているはずだ。

それなのに予定調和に終わらせていては、これまでと同じ解しか出てこない。本来の課題は解決しない。

もしあなたに、思考の中ですらリスクをとらない予定調和の癖があるのなら、すぐに改めたほうがいい。さもなければ、仕事の業績も質も、現状維持どころかずるずると後退していく事態となってしまうだろう。

出展:東洋経済ONLINE

受講者回答例と講師コメント

1.Fさん

UDE:問題解決につながる行動が出来ない

誰の立場:社員

クラウド:

- D:課題に対して批判的な意見ばかり出す

- B:前回と同じ失敗を繰り返さない

- A:業務を遂行する

- C:問題解決に向けて行動し、次のマイルストーンを目指す

- D':課題に対して分析し、行動指針を示す

講師コメント:

Bの「同じ失敗」という所がB-D間のロジックを遠ざけているように思います。CとD'も少し内容的に近いように思います。D'を「批判的な意見を出さない」とした方が、良いCの表現が見つかりやすいかもしれません。

2.Gさん

UDE:仕事の業績や質が向上しない

誰の立場:社員

クラウド:

- D:予定調和で考える

- B:リスクをとらず無難に解を求める

- A:成果を出す

- C:斬新な発想で難題解決に立ち向かう

- D':「必ずできる思考」をする

講師コメント:

ロジックは概ね通っていると思います。Cは、「難題解決に立ち向かう」だけでもいいように思います。

この記事を読んで、個人的に「予定調和」という言葉だけが私にはしっくりきてないのですが、そうですね。予定調和の意味次第では、BとDが近くなるようにも思います。

3.Hさん

UDE:課題が解決できない

誰の立場:ビジネスパーソン

クラウド:

- D:否定的に思考する

- B:問題を洗い出し、分析する

- A:課題を解決する

- C:解決策を提案し、行動する

- D':肯定的に思考する

講師コメント:

確かにB-D間に違和感がありますね。あと、AとCが少し近い気がします。

Bには、問題の分析ばかりがうまくて、それで困っている様子を表現したいですよね。

なので、なぜ、分析に時間をとって、分析だけで終わってしまう仕事のやり方になるかがBに表現されているといいですね。

4.Iさん

UDE:頭がいいのに仕事ができない人がいる

誰の立場:ビジネスパーソン

クラウド:

- D:高い目標や難しい問題に対して,否定的,消極的に考える

- B:難しいチャレンジをして失敗することを避ける

- A:自分の存在価値を守る

- C:結果をだして勝ち残り成長していく

- D':高い目標や難しい問題に対して,可能性を信じ「必ずできる」と考える

講師コメント:

ロジックは通っていると思います。あえて言うと、Bは「失敗することを避ける」Cは、「結果を出すことを優先する」くらいでもいいかもしれません。

講師の回答例

UDE:行動できない社員が少なからず存在している

誰の立場:社員

クラウド:

- D:出来ないと言って行動を避ける

- B:業務をソツなく終わらせる

- A:組織内で高い評価を得る

- C:難しい問題にチャレンジする

- D':出来るように考え行動する

コメント:

ある意味での大企業病についての記事で、記事の中での最も重要なポイントは、行動できない社員の存在が野放しにされていることだと思います。大企業の中でそれなりに評価をされるワザを作って、そこに入り込んでいる人が少なからず存在し、またそれを悪だとはなかなか言えない、というか考えない、という風潮が組織内に出来上がっていることをクラウドで捉えられればいいのだと思います。

クラウド演習No.3

課題No.3

高学歴女子はなぜ今、あえて一般職を目指すのか

早くも終盤を迎える今年の大卒の就活だが、近年、早慶上智に代表されるような、いわゆる有名大の女子学生が一般職を希望する動きが注目されている。かつては一般職といえば、総合職の男性をサポートし、寿退社を目指すような位置付けで、短大や高卒の女性が多く目指すポジションだった。

男女雇用機会均等法から30年以上を経て、女性の総合職採用も当たり前になり、国を挙げて女性活躍が叫ばれている。働く女性には追い風のような時代に、高学歴女子があえて一般職を目指すのはなぜなのか。彼女たちの本音に迫る。

最優先する条件は「転勤がない」

「正社員として一生、働き続けたいからこそ、一般職を受けています」

上智大法学部4年の女性(21)は、政府系金融機関や証券会社の一般職、法律事務所の秘書職に絞って、就職活動をしてきた。

最優先する条件は「転勤がないこと」だ。

「結婚して子どもを産んでからも、働き続けたい」

配偶者の職業にもよるだろうが、共働きで転勤になった場合の子育てと仕事の両立に自信がもてなかった。働きやすさを重視した結果の一般職だ。そう考える背景には、母親の人生も影響しているという。

「母は結婚前、キャビンアテンダントとして働いていましたが、寿退社をしています。子育ての両立が難しかったからです。子育てがひと段落してからは、パートタイムで働いていました」

上智大生の女性は、子ども時代を振り返る。

「母からは正社員で働き続けることは本当に大事と、子どもの頃から言われてきました。(一般職を受けるという)現実的な選択には、賛成してくれています」

就活の面接では「総合職でよかったんじゃない?」と聞かれることもある。その時は「一生働き続けたいからこそ一般職」との理由を話す。すると、たいていの面接担当者は、黙ってうなずいているという。

周囲の友人やゼミ仲間は総合職志望者が多いが、「出産や子育てはどうするの?と聞くと、その時に考える」と答えるという。総合職を目指す同級生に、子育てと仕事の両立への明確な「答え」があるわけではない。

「自分のために使う時間もほしい」

「終電よりは早く帰宅したいですし、残業なし週休2日ならば、なおいいです。収入を得た分、それを自分のために使う時間もほしい」

そう話す早稲田大政治経済学部3年の女性も、一般職志望だ。卒業は再来年だが、メーカーや広告業界を中心に早くも就職活動をしている。やはり学内の友人は総合職志望者の多い環境だが、「表舞台で責任を持って活躍するよりも、それを陰で支える仕事の方が自分に合っている」と、周囲は気にならない。

「結婚や妊娠、出産のことを考えると、国内外問わず転勤の可能性がある総合職は選択肢にはありませんでした」

大手総合商社の秘書職で働く女性(24)は慶應義塾大の出身だ。就職活動中から商社の一般職や、損害保険や銀行で、転勤のないエリア総合職にターゲットを絞っていた。最終的に商社の一般職に決めたのは「エリア総合職も結局、エリア内のどこに配属されるか分からないリスクが伴う。確実に都内で働けることが自分のモチベーションに繋がると思いました」。親も転勤がないことを喜んでくれた。

秘書として会社の上層部と関わる中で、スケールの大きな仕事を目の当たりにしている。第一線で働く総合職社員をサポートすることは「成果も目に見えやすく、やりがいと誇りをもっています」。一般職から総合職への転換制度もあるが、まったくその選択肢を考えていないという。

総合職の6割、10年で離職

総合職、一般職といったコース別雇用は、男女雇用機会均等法の成立を機に、大企業を中心に導入された。転居を伴う転勤とセットで昇進・昇格に道が開かれ、基幹業務を担う「総合職」と、転勤を伴わず主に補助的な仕事を担う「一般職」といった位置づけだ。

2014年の厚生労働省調査で、総合職採用に占める女性の割合は22.2%、一般職では82.1%が女性だ。注目すべきは採用10年後の離職率で、女性は58.6%と、男性の37.1%を大きく上回る。実に6割の総合職女性が、10年内に辞めている。

難関大学の女子学生が、一般職を志望する動きは、就活の現場では近年、珍しくない。「就職四季報女子版」で公表されている範囲の大手総合商社や大手メーカーの一般職の採用の出身校には、慶應、早稲田、上智や有名女子大が並ぶ。

女性活躍推進の流れから一見離れているようにもみえるが、「出産してからも長く働き続けることを意識するようになったからこそ、就活段階から産後の働き方も考えて、転勤のない一般職という背景もあるのでは」と、就活支援のディスコキャリタスリサーチの武井房子上席研究員はいう。むしろ、近年は男子学生でも、転勤地の限られるエリア総合職志望者は少なくないという。

両立思考の"現実主義"女子

「結婚もしたいし、働き続けたい。そんな希望は、転勤が多くて長時間労働の総合職では実現しないのではないか。最初から一般職についた方が、このまま働き続けられるかも。そうした気持ちが広がっている気がします」

学生が子育て家庭に1日留学する「家族留学」を手がけるmanma代表で、慶應大大学院システムデザイン・マネジメント科在学の新居日南恵さんはいう。新居さんは、manmaの活動を通じて、大学生や社会人の20代女性に、ヒアリングする機会も多い。

『一般職を選ぶ女子はやる気がないんじゃなくて、超現実主義なんですよ』と言われました」と新居さんはいう。「子育てしながら働き続けたい意識と不安の象徴が、早慶上智クラスの優秀な女子学生の一般職志向」とみる。

「少なくとも私の周りには、働く意欲のないような人はほとんどいません。就職活動中に『結婚・子育て』について聞く学生は『制度へのぶら下がり』『やる気がない』と思われがちですが、これは大きな誤解です。そもそも自分のキャリア形成について真剣に考えていない人は、そんなこと考えもしないし調べもしないんじゃないでしょうか」

前述の上智大4年の女性は「仕事へのやる気はもちろん、あります。転勤や残業のない、育児と両立しやすい環境があるのならば、総合職も考えました」という。高学歴で一般職を選ぶ選択には、自分でも少し複雑な面もある。

「同じ大学で同じ勉強をしてきた仲間と、総合職か一般職かで、差がついてしまうような気持ちも正直、あります」

「幸せな総合職」のメッセージ足りない

高学歴女性の一般職志向について、大和総研の河口真理子主席研究員は「本当の意味でワークライフバランスとダイバーシティを達成する社会の仕組みが、追いついていない結果では」とみる。

「企業は育休制度などを充実させ、ワークライフバランスにも配慮するようになり、一生働きたい女性が増えている。当然総合職女性が増えると思われたが、学生からみる総合職は大変過ぎて一生勤めきれない、一生働けるのはセカンドベストの一般職にという発想になるのではないか」

と指摘する。

さらに今年の就活については、昨年末の電通女性社員の過労自殺事件の報道の影響もみる。

「大変痛ましい事件により、総合職は大変だ、ブラックだというイメージが、さらに強まった面があるのではないでしょうか」

実際は、子育て期に女性が離職する実態を示す女性の就労率の「M字カーブ」は緩やかになっている。子育てしながら総合職で働き続ける女性は確実に増えている。河口さんは、

「現時点で、マスコミで取り上げられる役員や管理職の女性たちは、昔のブラックな環境も耐え抜いて這い上がったスーパーウーマンのイメージが強い。ただ、現在では制度の充実、企業の考え方の変化により、普通に子どもを育てて働き続けている総合職も増えつつある。しかしまだ、企業全体の取り組みには濃淡がある。頑張っている企業の情報も、学生に理解されるほど十分に届いていない」

と、イメージと現実のギャップの課題を挙げている。

出展:BUSINESS INSIDER

受講者回答例と講師コメント

1.Jさん

UDE:学歴(知識)を生かせない

誰の立場:就活生

クラウド:

- D:家庭的な将来を考える

- B:制度のいい企業で働く

- A:総合職に就く

- C:結婚しないと決めて働く

- D':家庭的な将来を考えない

講師コメント:

A-B、B-D、C-D'のロジックに違和感があります。制度がいいというのは、具体的にどんな制度ですか?総合職に就くために、良い制度というのは少し違和感があります。そもそも総合職/一般職というのが、男女平等を目指した「制度」であって、それが揺らいでいるということを書いた記事ですよね。考えるというのは、具体的な行動ではないので、考えることが問題を起こしているということになりにくいです。

2.Kさん

UDE:総合職に就職した6割が10年後に離職する

誰の立場:企業

クラウド:

- D:結婚、出産をして仕事を辞める

- B:家庭に専念する

- A:ライフプランを達成する

- C:キャリアを積む

- D':結婚、出産をして仕事を続ける

講師コメント:

ロジックの構成をみると、ロジックは成り立っています。ただ、上と下の流れがスパッと分かれていて、2つの違う生き方を表現しているので、ジレンマではないように見えます。Cのキャリアを徹底的に積むということと、Bは家庭を考えたいけど、働き続けるというようなジレンマで表現してみてはどうでしょう?これは女子学生の立場ですね。とすると、離職すること自体が、何か学生にとって悪いことになっていなければなりません。何が悪い事でしょうか?

3.Lさん

UDE:女性総合職は10年で6割離職する

誰の立場:企業

クラウド:

- D:転勤がある

- B:昇格・昇進をしてキャリアアップする

- A:女性が活躍する

- C:結婚・出産後も正社員で働く

- D':転勤がない

講師コメント:

ロジック的には、AとBが近くて、AとCが遠いですね。Aを言い換えてみたいです。BとCのジレンマはとてもいいです。転勤がある、というのは状態であって行動ではないですよね。行動とすると(転勤のある)総合職につく、ということでしょうか?立場は女子学生ですね。UDEは、明らかに悪いことという定義なのですが、6年後離職するとどんな悪いことがありますか?

4.Mさん

UDE:高学歴な女性が基幹業務を担う総合職をめざなさいながれがある

誰の立場:女子学生

クラウド:

- D:一般職を目指す

- B:結婚&出産しても働き続ける

- A:自分のキャリアを形成する

- C:基幹業務を担う

- D':総合職を目指す

講師コメント:

クラウドとしてはほぼ良いのですが、A-BとA-Cが読み合せてちょっと躓く感じなので、Aの抽象度を1ランク上げてみたいです。UDEが、企業側の問題っぽく見えますね。

講師の回答例

UDE:結婚後に働き続けるのが困難である

誰の立場:高学歴女子

クラウド:

- D:総合職で働く

- B:学歴を生かして社会で活躍する

- A:豊かな生活のための収入を得る

- C:子供を産んでからも働き続ける

- D':一般職で働く

コメント:

この記事を読むと、高学歴の女子が、総合職で働くか、一般職で働くかというジレンマを持つということが書かれています。クラウドはそこから考えていけばいいのですが、これまでの常識では、せっかく学歴を持っているのだから、社会に貢献できるように学歴を生かして総合職で働くという価値観が大勢だったのに対し、現実的には結婚してからも長く働き続ける方がメリットと感じる人が増えてきて、新しい価値観として一般職で長く働くという考え方の二者択一になっていることを表現したい記事です。

クラウド演習のまとめ

クラウド作成の演習は、まずはクラウドのルールを守るというところで一つのハードルがあります。

今回のサンプルは、すでに何度か演習を済ませた方たちのものなので、比較的ルールそのものは守れています。

何気ない一つの記事を読んでも、人によって捉え方が違うのが面白いですね。

今回のサンプルにはあまり含まれていませんが、特にエンジニア系の人はクラウドの表現に、問題の解決策をf組めてしまう癖が出る人がいます。

クラウドは、事実ベースで自分の意見を入れないことが鉄則です。

それが問題を客観的ににとらえるということだからです。

クラウド演習は、何度か繰り返すことでコツを掴んで、良いクラウドが書けるようになります。

勘のいい人は5回くらいの演習で、完全にコツを掴めます。

平均すると10回くらいの演習で、ほとんどの人がクラウドの書き方をマスターできるようになると思います。

TOC(制約の理論)の概要とクラウド作成の基本については、オープンセミナー「論理思考力強化セミナー」でお伝えしています。

また、弊社のコンサルティング・サービスでは、TOCフレームワークによる組織改革を提供します。

その際に、希望のあるメンバーの方にクラウド作成の添削トレーニングを行っております。

詳しくは問い合わせフォームよりお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 製品開発革新のプロパートナー

- フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。

最新の投稿

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修 コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修

コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。