製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修

優秀なプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーをどうやって育成する?!

トヨタの成功を支えているのはチーフエンジニア制度だと言われるくらい、製品開発を成功させる鍵を握るのは、プロジェクトマネージャーあるいはプロジェクトリーダーの資質であると言えます。しかしながら、プロジェクトマネージャーを効率的に育成する方法はあまり世の中に普及していない。トヨタにも特別な育成プログラムがあるわけでもないとのこと。どうやって優秀なプロジェクトマネージャーを育成すべきかを知りたい。

不確実なことばかりの製品開発プロジェクトを成功させるのがプロジェクトマネージャーの役割であり、教科書通りのマネージメント手法では通用しないことが多く、成功するためには自ら考えて決断していく実践力が必須となってきます。

型通りの知識を学ばせるのではなく、企業の現場で起きている問題を事実ベースで捉えて、ある意味、反面教師にするような育成法をお客様企業と一体となってプロデュースさせていただきます。

本記事の内容

製品開発プロジェクトマネージメントは不確実性から成功を生み出す

製品開発プロジェクトは、不確実な事柄の塊と言ってもいいと思います。

私自身のプロジェクトマネージメントとしての経験から言わせていただくと、プロジェクト全体から見て、およそ70%の事柄は予定通りに行かないのだと思います。

開発開始当初に立てた計画は、すぐに不確実性による問題にぶつかり、そこで軌道修正を迫られ、軌道修正した計画もすぐに修正が必要になり、毎日が想定外のことへどう対応するかを考えて、そして“Decision(決断)”することがプロジェクトマネージャーの仕事ということになります。

もちろん、Decisionするためには、開発行為についての知識は不可欠です。なので、開発経験があることはプロジェクトマネージャーであるための必要要件なのかもしれませんが、だからといって開発技術者の代表者を選別することが正しいことなのかどうかは疑問があります。

プロジェクトマネージャーとしての資質を見抜いた上で、ある程度の開発現場経験のあとに専門技術としてプロジェクトマネージャーのスキルを獲得していくキャリアパスを会社として用意する必要があるというのが弊社の考え方になります。

不確実性の理解と考える力がプロジェクトマネージメントには必要

不確実な状況でのDecisionに絶対的な正解はないのかもしれないのですが、それでも出来るだけ正しい、組織にとって高い成果をもたらすDecisionをするためには、自身の経験や知識をベースにして、ものごとの本質を捉えた決断をしなければなりません。

プロジェクトマネージャーとしての能力と資質で最も重要なことは、不確実性についての深い理解と、そして不確実性を理解した上での決断力、つまり考える力なのだと思います。

多くの企業では、開発者で成功した人をプロジェクトマネージャーに採用するケースが多いように感じていますが、まずは知識と経験を重視する結果なのかもしれません。

しかしながら、もちろん知識や経験も大事ではありますが、技術の進歩、社会環境、市場環境がこれだけ急速に変化する時代においては、過去の知識や経験を積み上げるだけでは、厳しい競争に勝ち抜くことが難しくなっているように感じます。

新しい知識を吸収しながら変化に対応できる臨機応変さと、新しいことにチャレンジする実践力も重要になります。

プロジェクトマネージメントとしての基礎知識、開発の実践経験、不確実性を理解した上での決断力と、新しい知識を吸収して消化する能力がプロジェクトマネージャーには必要であって、それらの能力を総合的に持てるプロジェクトマネージャーを選択する、あるいはそういう人材を育成する仕組みが必要であるということです。

不確実性を製品開発プロセスで埋めていく

不確実な状況でDecisionする以上、その不確実性について深く理解する必要があります。

何が不確実なのか、そしてなぜ不確実なのか。

反対に、プロジェクト開始時点で確実なものは何なのか。

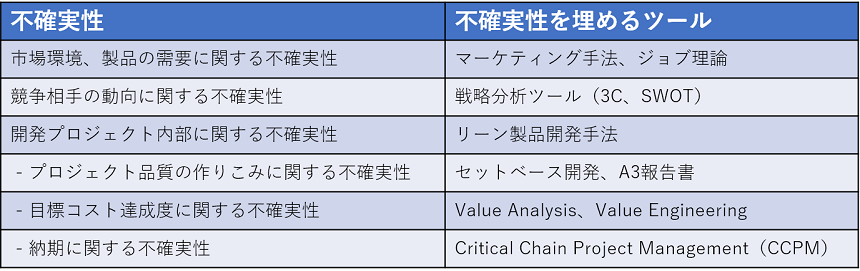

製品開発プロジェクトにおける不確実性は、以下の3つに分類できると思います。

- 市場環境、製品の需要に関する不確実性

- 競争相手の動向に関する不確実性

- 開発プロジェクト内部に関する不確実性

更に、開発プロジェクト内部に関しては以下の3つの不確実性があります。

- プロジェクト品質の作りこみに関する不確実性

- 目標コスト達成度に関する不確実性

- 納期に関する不確実性

これらの不確実性には、それぞれその不確実性を埋めるためのツールがあります。

上表で示した不確実性を埋めるツールは、弊社の製品開発革新で用いるツール群になります。

これらツール群を学ぶことで、製品開発プロジェクトにおける不確実性の本質を理解することが可能と考えています。

そして、不確実性を理解し、不確実性とうまく付き合いながら、組織が求める成果を挙げるべくプロジェクトを成功に結びつけていくのが優秀なプロジェクトマネージャーということになるわけです。

現実のプロジェクトで起きている失敗

不確実性を乗り越えることがプロジェクトの成功に直結することは、多くの人が理解しているのですが、現実の世界では理想通りにはいきません。

プロジェクトがうまく行かない、計画通りに進まないとすると、その原因は様々ではありますが、最も大きな問題は不確実性に対する組織全体の認識が弱いからなのだと私は考えています。

例えば、不確実性に対する経営トップの想い、中間管理職の想い、そして現場の認識に乖離はないでしょうか?

あるいは現場のメンバーの間でも、すべての不確実性について十分に検証した上で、プロジェクト計画は立てられているでしょうか?

特に、既存製品のスペックをグレードアップするような製品開発では、従来機種でやった経験、つまり知識資産を再活用できるから不確実性は読めているはずと考えて進めると、小さな変更、修正であったはずが、過去には問題にならなかったことが新たな大問題になって、計画通りに進まないことなどが起こったります。

要するに、不確実性を甘く見てしまうことで起きる失敗です。

そして企業によっては、プロジェクト開始時のいわゆるリスクアセスメントが形だけのものになってしまい、後は出たところ勝負のような考え方が組織全体に定着していることで、必然的に後から出てくる諸問題に足を引っ張られて失敗するということです。

また、製品開発組織の都合ではなく、市場要求、つまり顧客第一優先という大義によって、不確実性への対応に時間を取れないということになって、ベストケースの日程とは言わないまでも、かなり無理な日程を組んで失敗するということも実際に起こっています。

もちろん、市場要求は非常に重要であり、企業としての事業計画上も、開発部門が立てた余裕のある計画をそのまま「そうですか」、と認められないケースがあることは確かだと思いますが、だからと言って、不確実性を正面から見ずに、精神論でプロジェクトを進めるやり方は、そろそろ考え直すべきかと思っています。

不確実性を克服するリーン製品開発手法の学習サイクル

既存事業の継続で、言葉は悪いですが、惰性によって不確実性を甘く見てしまうケース、そして市場、顧客優先、あるいは売上計画達成を優先することで、不確実性への対応に時間が与えられないケースに対して、不確実性の対応に出来るだけ時間をかけずに、かつ不確実性を克服するのが、弊社が進めているリーン製品開発による製品開発革新なのです。(参考記事:「トヨタ式リーン製品開発とは」)

簡単に説明すると、リーン製品開発では、不確実な事柄(技術、顧客要求、コスト目標の達成度、納期など)をわかっていないこと、つまり「未知の知識」として扱い、この「未知の知識」を小さな実験(MVE:Minimum Viable Experimentation)によって学習していきながら製品開発を進めます。

また、すでにわかっていること、つまり「既知の知識」は、組織内で再利用できるレベルの質に仕上げた上で、A3報告書で会社資産として残すことで、開発効率を組織全体で高めていきます。

つまり、不確実性ということに対して、それらをプロジェクト開始時に明確化し、その不確実性をMVEによって小さく早く学習サイクルを回して、新たな知識として取得し、不確実性を克服した製品開発を進めるわけです。

そして、プロジェクトマネージャーは、リーン製品開発手法を実践する中で、正しく不確実性を取り扱い、プロジェクトを目指すゴールに導くのです。

また、特に日程に関する不確実性については、クリティカル・チェーン・プロジェクトマネージメント(CCPM)という手法があります。

簡単に説明すると、プロジェクト日程を、メンバーの自己申告の積み上げで立てようとすると、各メンバーがそれぞれ自由に日程バッファ(余裕分)を入れた日程を出してきます。

日程バッファ(日程マージン)は、不確実性への対処として重要なものではありますが、実はこの一つ一つのタスクに入っているバッファが、全体日程を更に不確実なものにしているというのがCCPMの基本的な考え方で、一つ一つのタスクに入っているバッファを、一か所に集めてプロジェクトマネージャーが一括で取り扱うというのがCCPMの日程管理方法です。(参考記事:「クリティカルチェーンから学んだプロジェクト管理」

リーン製品開発、CCPM、あるいは顧客要求や競合動向などの不確実性を埋めるマーケティング手法や戦略手法などを、効果的に運用することで、過度に意識することなく不確実性を正しく取り扱うことが出来る、というのが弊社のプロジェクトマネージメントに関する考え方になります。

決断力、考える力、実践力を鍛えるロジカルシンキング

最後に、プロジェクトを成功に導くために、プロジェクトマネージャーに必要な要素は決断力、考える力、そして実践力だと考えています。

ただし、正しい知識があった上での考える力です。

そして正しい決断のためには、ものごとの本質を正しく読み取れるロジカルシンキングが必須だと考えています。

弊社が考えるロジカルシンキングは、

- それは何故ですか?

- だったらどうなるのですか?

という2つの疑問を持ち続け、追究し続けることでものごとの本質に短時間で到達する能力を育てることです。

「それは何故ですか?」はものごとの原因を深く追求し、「だったらどうなるのですか?」はものごとの結果を追求します。

世の中の多くの事象は因果関係で繋がっています。

因果関係を頭の中で構造化することで、真実を突き止めることが出来るという考え方です。

プロジェクトマネージャーだけでなく、ロジカルシンキングはすべての人にとって有用な能力となり得るもので、弊社ではロジカルシンキングをトレーニングするプログラムを提供することが出来ます。

フューチャーシップのプロジェクトマネージメント育成プログラム

優秀なプロジェクトマネージャーを継続的に育成することで、製造業にとっては非常に大きな経営課題であるということになります。

ただし、知識や経験にばかり頼っていては成功はおぼつきません。

プロジェクトを成功に導くリーダー育成に必要なことは

- プロジェクトマネージメントに関する基礎知識

- 本質を読み解くロジカルシンキング

- 具体的な行動力

を並行して身に付ける必要があります。

フューチャーシップのプロジェクトマネージャー(PM)育成プログラムは、これら3つを提供しますが、特に3つ目の具体的な行動力を身に付けていただくために、独自の育成プログラムを立ち上げることに成功しました。

以下に弊社のプロジェクトマネージャー育成プログラムの概要を紹介します。

1.プロジェクトマネージャー基礎知識教育

基礎知識を共有し、具体的な行動力開発のベースとなる教育プログラムです。

プログラム概要 :

育成期間 : 3時間/回 × 8回

カリキュラム :

- 第一回 プロジェクトの基本とPMBOK

PMBOK概要、10の知識エリア、

プロジェクトのプロセス、自社での実践方法 - 第二回 トヨタ式リーン製品開発手法(1)

トヨタの強さ、チーフエンジニア制

A3報告書、セットベース開発、

製品開発を根本から変える - 第三回 トヨタ式リーン製品開発手法(2)

知識ベース開発プロセス、

因果関係マップを使ったイノベーション、 - 第四回 マーケティング思考

マーケティングの進化、

ジョブ理論によるイノベーション - 第五回 戦略思考

良い戦略と悪い戦略、

技術戦略の立て方、

時代の変化を読む3C分析 - 第六回 TOCによる問題解決フレームワーク

TOC(制約理論)の概要

TOCの思考プロセス、対立解消図による問題認識

問題の構造化 - 第七回 VA (Value Analysis)と原価管理

VA、VEの概論、

機能構造展開図によるコスト分析、

VA活動の進め方 - 第八回 クリティカルチェーン・プロジェクトマネージメント(CCPM)

プロジェクト日程の立て方、

不確実性の扱い方、CCPMの基本原理

CCPMによるプロジェクトマネージメント

2.ロジカルシンキング強化トレーニング

ロジカルシンキングは、思考の癖を矯正するプログラムです。

TOC(制約理論)の対立解消図(クラウド)を使って、普段から目にする世の中の動きをTOCの対立解消図(クラウド)として表現することで、自身の思い込みを排除して、起きている事象を正しく客観的に、そしてシンプルに表現するトレーニングを繰り返し行うことで、

- それは何故ですか?

- だからどうなるのですか?

という因果関係を追及し、世の中の問題を頭の中で瞬時に構造化することが出来るようになります。

トレーニングは、定期的な課題を解いて、講師や他の受講生たちとの議論を深める形で進めます。

このプログラムは、1の基礎知識教育とセットで行われ、1にトレーニング期間に並行して実施します。

関連記事:「TOCのUDE、クラウドで問題の本質を読み解くトレーニング」

3.具体的な行動力を身に付ける → 過去のプロジェクト分析から行動計画

プロジェクトマネージャー育成において、弊社の最大の特徴は、具体的な行動力を身に付けるトレーニングにあります。

具体的には、顧客企業における過去のプロジェクトを紐解くことによって、プロジェクトマネージメントとしての課題を客観的に分析し、受講者の立場として課題にどう立ち向かっていくかを自分で考えて、実行に移していくというプログラムになっています。

1の基礎知識教育で得た、プロジェクトマネージャーとしての知識、特に不確実性をどう扱ってプロジェクトを成功に導くかという基本的な考えを持った上で、これまでの自社でのプロジェクトマネージメントの課題、問題点を客観的に見つめ、それを反面教師としたときの自身のやるべきこと、そして覚悟を宣言します。

過去の問題、課題については、TOC(制約理論)の思考プロセスを使って、実際に起きた事象を因果関係で構造化し、問題の根本原因と特定し、根本問題に効果的な解決策を注入することで、問題の全体を連鎖的に解決していくアプローチをとります。

このプログラムは、1、2のトレーニングを受講済みであることと、実際にプロジェクトマネージャー/リーダー、又はサブリーダーとして活動することが決まっている人を対象に実施します。

受講生の資質、プロジェクトの状況などによって、実施期間や内容は調整させていただきます。

大まかな進め方(例)は以下となります。

プログラム概要(例) :

育成期間 : 3時間/回 × 12回

カリキュラム :

- 第一回 問題の構造化

問題解決のフレームワーク、

組織問題の連鎖、因果関係による問題の構造化 - 第二回 過去プロジェクトの棚卸し(1)

実際に起きた悪い事象の整理、

悪い事象の原因と結果 - 第三回 過去プロジェクトの棚卸し(2)

問題の構造化、

根本原因(ボトルネック)の特定 - 第四回 ボトルネックの分析

ボトルネックの前提条件、

ボトルネックからの問題の連鎖 - 第五回 ボトルネックの解消

前提条件を壊すロジック作成、

ボトルネック解消の副作用と障害 - 第六回 プロジェクトマネージャーとしての覚悟宣言

過去事例からの学び

自分が達成したいゴールの設定 - 第七回 製品開発プロセス構想

立上げ→計画→実施→監視→終息のプロセス構想、

過去プロジェクトと自分の進め方の違いを宣言 - 第八回 抵抗勢力との闘い

想定される障害と対策、

市場要求、売上げ日程とプロジェクトの立ち位置、

基本戦略構想 - 第九回 顧客価値検証に関する不確実性への対応

マーケティング思考の活用、

具体的なアクション計画 - 第十回 品質問題に関する不確実性への対応

品質問題の不確実性(リスク)を読む

具体的なアクション計画 - 第十一回 コスト目標達成に関する不確実性への対応

コスト達成度の不確実性(リスク)を読む、

具体的なアクション計画 - 第十二回 納期目標達成に関する不確実性への対応

納期目標の不確実性(リスク)を読む、

具体的なアクション計画

※ 具体的な行動力トレーニングは、実際のプロジェクトマネージメントの仕事を開始する前のモチベーション形成が主な目的ですが、状況に応じてプロジェクト開始後のフォローもさせていただきます。

- 立ち上げ、計画、実行、監視、終結のプロセスレビュー

- 自社プロジェクトマネージメントにおける課題認識

- 不確実な状況を解読

- 個人のプロジェクトマネージメント力向上のための課題設定

- ロジカルシンキングのトレーニング(本質を掴む力向上)

- 課題達成評価

- 実務上の相談、アドバイス

費用概算 :

貴社の状況を詳細にヒアリングさせていただいた上で、個別見積もりさせていただきます

※ 詳しくは下記フォームよりお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 製品開発革新のプロパートナー

- フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。

最新の投稿

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修 コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修

コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。