フィリップ・コトラーの理論からマーケティング思考を進化させる

エンジニアこそマーケティングの本質を理解し、マーケティング思考を身につけろ!!

マーケティングは商品企画部やマーケティング部門だけのものではありません。マーケティングとは市場に新たな価値を生み出して普及していく企業全体で取り組むべき活動なのです。マーケティング思考を身につけることで高い顧客価値の製品を生み出すことこそ、これからのエンジニアに求められることです!!

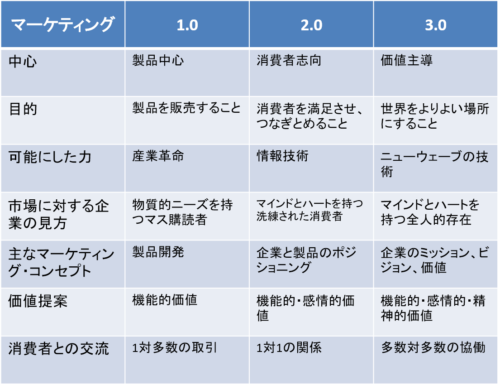

マーケティングの神様と呼ばれるフィリップ・コトラーは、マーケティングの進化をマーケティング1.0、2.0、3.0、4.0というように定義しています。

多くの日本企業は、顧客中心の考え方であるマーケティング2.0(STPマーケティング)の状態で留まっていますが、多様性が進み市場が変化し続ける今の時代、マーケティング3.0やマーケティング4.0の考え方にシフトしなければ生き残れないと考えられています。

マーケティングの進化を学び、マーケティング思考を身につけることの意義を考察していきます。

マーケティングとは何か?

マーケティングとは何かと、セミナーの受講者に質問してみると実に多彩な回答が返ってきます。

- 市場を調査すること

- 製品を売るためのプロモーション

- 買ってもらうための仕組み作り

などが多いかなと思います。

もう少し詳細に定義した例では、

「効率的かつ持続的に売上と利益を生み出せる状況を作りだす活動」などの回答もあります。

マーケッターのプロで、USJを立て直したことでも知られる森岡毅さんは、著書「マーケティングとは組織革命である」の中で以下のように述べています。

”マーケティングとは、市場に価値を創り出して適用するための一連の行動であり、企業活動全般に近い輪郭を持つもの”

森岡さんは、マーケティングをもっと大きなもの、つまり商品企画やマーケティング部門などの一部門で行うようなものではなく、企業全体で大きな成果を目指していくものと考えていらっしゃいます。

マーケティングの神様といわれるフィリップ・コトラーは、著書「マーケティング3.0」の冒頭で、

マーケティングのコンセプトは、マクロ経済の状況に対応しているとみなすことができる。マクロ経済環境が変化すれば、消費者の行動も変化し、それがマーケティングを変化させるのだ。過去60年の間に、マーケティングは製品中心の考え方(マーケティング1.0)から消費者中心の考え方(マーケティング2.0)に移行してきた。今日、環境の新たな変化に対応してマーケティングは再び変化していると、われわれはとらえている。企業は製品から消費者に、さらには人類全体の問題へと関心を広げてきている。マーケティング3.0とは、企業が消費者中心の考え方から人間中心の考え方に移行し、収益性と企業の社会的責任がうまく両立する段階である。

と述べています。

このことからも、マーケティングというのは経済状況や消費者動向の変化に対応した考え方をもって、企業活動そのものの方向性を定めていくものということが読み取れます。

少なくとも、「市場調査」というところとは大きくかけ離れていますね。

経営学のイロハですが、企業は利益を出して存続し続ける責任があります。

つまり、儲け続けなければなりません。

そして儲け続けるためには、「誰が顧客なのか(市場はどこか)?」ということが最も重要であり、企業が顧客とどんな関係性を作り、どんなメッセージで繰り返し商品やサービスを購入してもらえるかというシステムを作り続ける必要があるのです。

ダン・ケネディ―というプロのマーケッターは、「何を売るか(商品は何か)?」よりも「誰に売るか?」の方が重要だと言っています。

企業が収益をあげて存続し続けるということは、良い商品を作ることよりも(これも大事ではあるが)、顧客が誰で、顧客とどんな関係があって、顧客にどんなメッセージを届けて買い続けてもらえるか、ということを継続的にやっていくということなのです。

そしてこの考え方がマーケティング思考ということなのです。

このように考えると、製品開発を担うエンジニアは、良い製品を作るだけでなく、顧客を意識し、顧客に対して良いメッセージを届けられる製品開発をすべきであると言えます。

そして、そのためにはエンジニアがマーケティングの本質を理解し、マーケティング思考を身につけた上で製品開発を行うようの変化すべきだと思います。

マーケティングの進化と進化の背景をしっかり理解する

マーケティングの進化とその背景を理解するために、フィリップ・コトラーのマーケティング理論を簡単におさらいしておきたいと思います。

そもそも「マーケティング」という言葉は、実は1900年代になってから使われるようになったもので、歴史から見ると比較的新しい言葉なのだと言えます。

マーケティングの起源は諸説ありますが、1905年にペンシルベニア大学で開かれた「The marketing of Product」という講義あたりだと言われていますが、最近のマーケティングの教科書や文献では、1908年に発売されたT型フォード販売がアメリカ市場で長い間、堅調に売上を上げ続けた背景を取り上げて、マーケティングの幕開けのように紹介されています。

マーケティング1.0

フィリップ・コトラーは、マーケティング1.0を製品中心の考え方と位置付けています。

T型フォードは、当時、馬車の置き換えとして急速に売れていきました。

製品の告知をして、どうやって買えるかを顧客に伝えるだけでドンドン売れていくという世界です。

T型フォードは大量生産の幕開けとも言われていますが、単一の製品を大量に安定的に生産することで、顧客満足を得て、かつコストを下げる効果があり、顧客にとっても企業にとっても良いことばかりというわけです。

しかし一方で、

You can have any color you want as long as it's black.(あなたが欲しいどんな色でも手に入りますよ、それが黒であるならば)

という有名なアメリカンジョークがあるくらい、企業優位な状況も垣間見えます。

まさに製品中心の考え方というわけです。

この製品中心のマーケティング1.0の時代にマーケティング・ミックスという考え方が現れます。

マーケティング・ミックスとは、マーケティング目標を達成するためにコントロール可能なさまざまな手段を指し、代表的なものとしては4P(プロダクト、プライス、プレース、プロモーションの共通の頭文字)があり、それぞれを組み合わせてマーケティングを実行します。

- Product 製品

- Price 価格

- Place 販路

- Promotion 宣伝

マーケティング・ミックス4Pは、4つの要素それぞれをバラバラに検討するということではなく、4つをセットとして漏れなく、バランスよく考えることで価値を生み出そうとするものです。

マーケティング2.0

マーケティング1.0から2.0への変化は、競合の出現です。

製品中心の考え方は、競合の存在が売り上げに影響しない状態で有効となりますが、強い競合の出現によって自社のビジネスで求める収益を上げるためにビジネス環境を分析する必要が出てきます。

これが、3C分析(自社、競合、顧客)と言われるもので、3C分析の登場からマーケティング2.0への移行となるわけです。

マーケティング2.0における重要な考え方はSTPであり、マーケティング2.0はSTPマーケティングとも呼ばれます。

- Segmentation(セグメンテーション)

- Targeting(ターゲティング)

- Positioning(ポジショニング)

セグメンテーションは、市場をいくつかの領域(セグメント)に区分けすることで、地域、年齢性別、趣味嗜好、行動様式のような要因から、共通のニーズを引き出そうとするものです。

そしてターゲティングは、セグメンテーションされた市場の中で、自社の商品が利益を上げやすい市場に狙いを定めていく行為のことです。

3つ目のポジショニングは、ターゲットとして設定した顧客に対して、自社の製品をどうやって認知させるかという行為ということになります。

企業優位なマーケティング1.0から、競合の出現で自社のビジネスを優位に進めるために、勝てる市場を探してそこで優位な戦いをしようというのがマーケティング2.0となります。

マーケティング2.0は、顧客中心の考え方と言われますが、確かに顧客を見て、顧客を識別するということをしていくのですが、目的は自社ビジネスが儲け続けることであり、あくまで企業側の論理であるということなのです。

現在、ほとんどの企業はこのマーケティング2.0、すなわちSTPマーケティングを行っています。というよりも、マーケティング2.0に留まっていると言った方がいいかもしれません。

フィリップ・コトラーは、世の中の変化、企業にとってのビジネス環境が急速に変化をしていて、これから競争に勝ち抜いて収益を上げていくためには、マーケティング2.0では限界だと言っています。

そこで、マーケティング3.0、または4.0への進化が求められてくるわけです。

マーケティング3.0

競合の勝つためのSTPマーケティングは、その目的はあくまで商品ごとに出来るだけ多くの商品を売るための仕組み作りです。

商品の特性に合う顧客層を狙って、自社商品の価値を伝えて買ってもらうという活動です。

顧客が商品を選択するときに、論理的に他の商品と比較することで、一番良いもの、つまり機能的価値の高いものを選んだり、単に商品の優劣だけでなく、その商品を持つことでの自身のステータスであったり、営業マンとの相性や人としての信用など感情的な価値を感じて購入を決めることがあります。

STPマーケティングは、機能的価値と感情的価値を使ったマーケティングであるとも言えます。

しかし、世の中の環境は劇的に変わりつつあり、インターネットの急速な進化で情報はあふれ、またインターネットを介して企業と顧客間のコミュニケーションが格段に進歩し、場合によっては企業と顧客の共創のようなことも始まっています。さらに、グローバル化が進み、物や文化の交流が進む中で、世界で起きている貧富の格差、思想の違い、環境問題の深刻さなどがクローズアップされてきて、個人も企業も新しい価値を求めたり、求められたりする世界になっています。

個人消費は、製品の機能面だけでなく、その製品を買うことによって社会貢献するような、そんな満足感を心のどこかで求めるようになりつつあります。

ガソリン車からハイブリッド車、さらには電気自動車などへのシフトは、機能面というよりは、環境に配慮した自動車を選ぶことで、自身も社会活動に参加して社会貢献している満足感を得ていくようになっていることの表れだと思います。

さらに言うと、そのような想いは、自身の社会貢献だけでなく、個人が企業を見る目にも表れていきます。

ブランドは、その企業が持つイメージであり、それまでに積み上げてきた功績の表れでもあるわけですが、ブランド価値の持つ意味はこれから益々高まっていくものと考えられています。

マーケティング3.0は、このような社会環境の変化に合わせて、「価値」ということに注力した考え方になり、また顧客が「価値」を感じるのは、商品の機能面や、感情的な判断基準だけでなく、社会問題などへの取り組みなど、個人と企業の精神的な繋がりを含めた「価値」だということです。

簡単に言うと、企業は社会貢献と収益確保という2つを同時に達成することが求められ、その両立によってブランド価値を築いていきなさい、ということになります。

マーケティングの変遷を下表で表します。

マーケティングの変遷は、マーケティング理論や技術は進化しているというよりは、むしろ市場の変化に対応するために企業側が追随しなければならないことを示しています。

顧客側としての自分自身を考えたときに、購買行動や企業を見る目について思い返してみると、賛同できることがあるはずだと思います。

今までの考え方の延長では、企業が競争に勝てなくなり、その企業の考え方から逸脱できなければ、個人としての社会における価値も陳腐化していくということです。

参考記事:

顧客指向と言いながら実際には出来ていない理由

顧客指向とか顧客起点という言葉は、様々なところで頻繁に使われています。

経営方針や戦略などに合言葉のように使っている企業も多いのではないでしょうか?

確かに顧客との対話を持って顧客の声を聞いたり、アンケートを実施して製品開発に反映させたりしているかもしれません。

しかし、顧客の声を聞くことが本当の顧客指向、顧客起点なのでしょうか?

顧客の直接の声を聞くことが、大ヒット商品に結びつくのかということを改めて考えてみましょう。

ハーバードビジネススクールのクリステンセン教授の「イノベーションのジレンマ」には、顧客の直接の声を聞いて、少しずつ製品を進化させていく大企業(これを持続的イノベーションと呼ぶ)が、新規参入の小さな企業にこれまでの考え方とは全く違う製品を投入されて(これを破壊的イノベーションと呼ぶ)、市場をひっくり返されてしまう話が紹介されています。

大企業は既存顧客との関係性を守らなければならない。だから顧客の直接の声を聞いて新製品開発に反映させる。

大企業は顧客の声を反映させる開発が忙しく、大きなチャレンジに時間を使えない。

その間に、既存顧客を持たない新規参入企業は、しがらみのない状態で真拓新しいコンセプト製品を出すことが出来る。

このようなことをジレンマとして捉えているわけです。

持続的なイノベーションを悪というつもりはなく、顧客の声を聞くことも大事であることは間違いないと思いますが、顧客はある意味では無責任であって、大企業が小さな企業に追い落とされることに反対するわけではなく、新しい良い製品が出れば、それを買うだけなのです。

大企業が、持続的なイノベーションと破壊的なイノベーションを適度なバランスで継続することが出来ればそれが理想なのだと思います。

では、破壊的イノベーションとはどういうことでしょうか?

簡単に言うと、「顧客自身も気づいていない、新たな価値をもたらす製品」ということではないでしょうか?

つまりは、潜在ニーズというわけです。

潜在ニーズは、顧客自身も気づいていないわけですから、企業がそこに気づくためには、何らかの工夫、努力が必要です。

そのためには、顧客の強力が必要かもしれないし、顧客との協働も役立つかもしれません。

つまり、本当の意味での顧客指向、顧客起点というのは、顧客の潜在ニーズをどれくらい視野に入れているかで結果に大きな差が出るのだということです。

そしてこの潜在ニーズの重要性は、マーケティング3.0が求める価値主導のマーケティングとも深く関係しています。

潜在ニーズは、言い換えると顧客も知らない新しい価値を求めるということです。

顧客、あるいは市場が製品や企業に求める「価値」が、論理的に説明できる機能的価値のみの世界(マーケティング1.0)から、感情的、あるいは情緒的価値を加えたマーケティング2.0にシフトし、さらに社会的に共感を求める精神的価値が加わるマーケティング3.0は、まさにこれまでにない新しい価値を見つけていく活動です。

この記事の冒頭で述べたように、マーケティングは一部門がやるべきものというよりは、新しい価値を見つけるための全社で取り組むべき課題だということです。

すべての社員がマーケティングを学び、マーケティング思考を持ちながら自身のテリトリーで新しい価値を見つけるべきなのです。

製品開発エンジニアが、技術のことだけのフォーカスして仕事をするのではなく、本当の顧客指向、つまり潜在ニーズ、あるいは新たな価値を見つける製品開発をすべきということです。

ストーリー思考で製品軸と顧客軸を切り替えて考える能力をつける

潜在ニーズ、あるいは新たな価値を見つけるために、すべきことはマーケティング思考を身につけることです。

では、エンジニアにとってのマーケティング思考とは何かというと、製品軸、つまり技術ベースの思考と、顧客軸とを瞬時に切り替える能力なのです。

顧客指向、顧客起点といくら声高に言ってみても、マーケティング思考を身につけていないエンジニアはほぼ例外なく技術、あるいは製品中心のものの考え方をします。

技術課題に対応する、新しい技術アイデアを考えるときには、技術中心、製品中心の思考で構いません。

問題は、どんな製品を開発するのか、どんな新規技術が求められるのかという場面では、思考をいったん技術から離して、完全に顧客サイドの思考になる思考スイッチを持てるかどうかです。

子供向けの製品を開発するときには、子供になりきって新しい価値を考えるべきだし、老人用の製品を開発する場合には同じく老人になり切って価値検討を行うことが出来れば、本当の意味での顧客指向になれるはずだと思います。

では、どうやって製品軸と顧客軸の思考スイッチを持てるようになるかというと、ストーリー思考がもっとも有効だと考えています。

自分が担当する製品のターゲット顧客が誰であるかを認識した上で、その顧客がどんな行動をするのか、ドキュメンタリービデオでも見るように、連続する行為をストーリーとして語ることが出来れば、顧客に成り切った上で顧客のことを親身になって考えることが出来ます。

製品や技術にことを考えながら、顧客のストーリーを考えるのではなく、顧客のことを考えるときには完全に顧客に成りきることで顧客が本当に求めるものが見えてくるはずです。

この考え方を体系化したものが、ジョブ理論と言われるものです。

製品とは関係なく、顧客がそもそもやらなければならない仕事(Jobs to be done)を捉えることで、顧客の隠れたニーズを見つけていきます。

ジョブ理論(Jobs to be done手法)は、ハーバード・ビジネス・スクールのクリステンセン教授らが提唱している新しいマーケティングの考え方になり、最近では大企業だけでなく、スタートアップ企業も新規事業開拓のためにこの手法を使っています。

ジョブ理論については下記の記事を参考にしてください。

参考記事:

まとめ

マーケティングが、商品企画部やマーケティング部門だけで行うべきものではなく、企業が収益を上げて存続しつづけるためには、全社で取り組んでいくべきものだということがわかっていただけたでしょうか?

また、IT技術の進化やグローバル化によって、社会環境、ビジネス環境は急速に変化していて、企業が収益を維持し発展させていくための考え方、すなわちマーケティングに対する取り組み方も進化させていく必要があります。

そして、製品開発エンジニアも、製品や技術のことだけにフォーカスするのではなく、本当の顧客指向を身につけることで、顧客や社会に新たな価値を届けるヒット商品を継続的に生み出せる強い製品開発者となることができます。

弊社では、エンジニアがマーケティング思考を身につけるための半日のセミナーを提供しています。

セミナー概要:

- マーケティング理論の変遷

- ジョブ理論の基礎

- ストーリー思考と顧客観察で真のニーズに迫る

- 戦略的イノベーションの起こし方

投稿者プロフィール

- 製品開発革新のプロパートナー

- フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。

最新の投稿

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修

コラム2023.01.17製品開発プロジェクト・マネージャーを育成する実践型PM研修 コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修

コラム2023.01.06組織を変える提案、課題解決の提案力を育成する社内研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~技術戦略書の作成研修 お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

お知らせ2022.09.29研修コース例 ~製品開発革新の実践研修

フューチャーシップ(株) 代表取締役

技術者のキャリアアップ請負人。日米複数の製造業で製品開発現場30年以上の経験、エンジニア育成の経験をもとに、エンジニアの活性化を通して日本企業の再生を目指し奔走中。